Spesso quando parlo di approccio ecologico con colleghi allenatori mi sento rispondere che sì, queste cose le facciamo tutti, non è il caso di dare etichette per l’uso di vincoli, rumore, affordance, focus sull’ambiente…

Credo che l’ obiezione sia fondata, almeno in parte. Non è questione di etichette, ma di metodo. Tutti o quasi sono convinti che non si può essere prescrittivi e comandare un atleta con il joystick. Ma non basta, anzi, essere “quasi” ecologici crea confusione. Questo perché l’approccio richiede una coerenza di sistema, senza la quale ottime intuizioni perdono efficacia. Non basta prendere uno spunto, bisogna progettare una rete coerente di interazioni.

Proprio perché c’è qualcosa di vero nel fatto che si può essere ecologici senza saperlo, questo articolo si occupa di due allenatori di basket che ecologici non lo furono per niente, ma che, con il loro lavoro ecologico ante litteram e a tutto campo, dimostrano proprio la necessità di questo approccio, lo si chiami come si vuole. Parleremo dei coach Jackson e Wooden.

Il coach come regolatore dell’ecosistema

La domanda ricorrente quando ridimensioniamo l’aspetto prescrittivo dell’allenamento è: cosa fa un allenatore se viene ridimensionato nel suo ruolo primario: dire come si fanno le cose?

E’ innegabile che nella nuova concezione il coach spiega il minimo e soprattutto non corregge di continuo.

Ma il punto è un altro, il vero coach accetta di non controllare tutto.

Nell’approccio ecologico il coach non è un sergente né un professore. A dire il vero non è nemmeno uno spettatore silenzioso. È qualcosa di più difficile e di più importante:

il coach è un regolatore dell’ecosistema.

Per capire cosa significhi davvero e nel profondo questa definizione, vale la pena guardare a due figure che, pur lontane per epoca e stile, hanno anticipato molti temi del coaching contemporaneo: John Wooden e Phil Jackson.

John Wooden, in campo portiamo i valori

John Wooden è stato l’allenatore più vincente della storia del basket universitario americano: dieci titoli NCAA con UCLA, sette consecutivi. Ridurlo ai trofei sarebbe un errore, Wooden ha formato una comunità di cestisti che lo continuano a ricordare attraverso scritti, testimonianze, gioco.

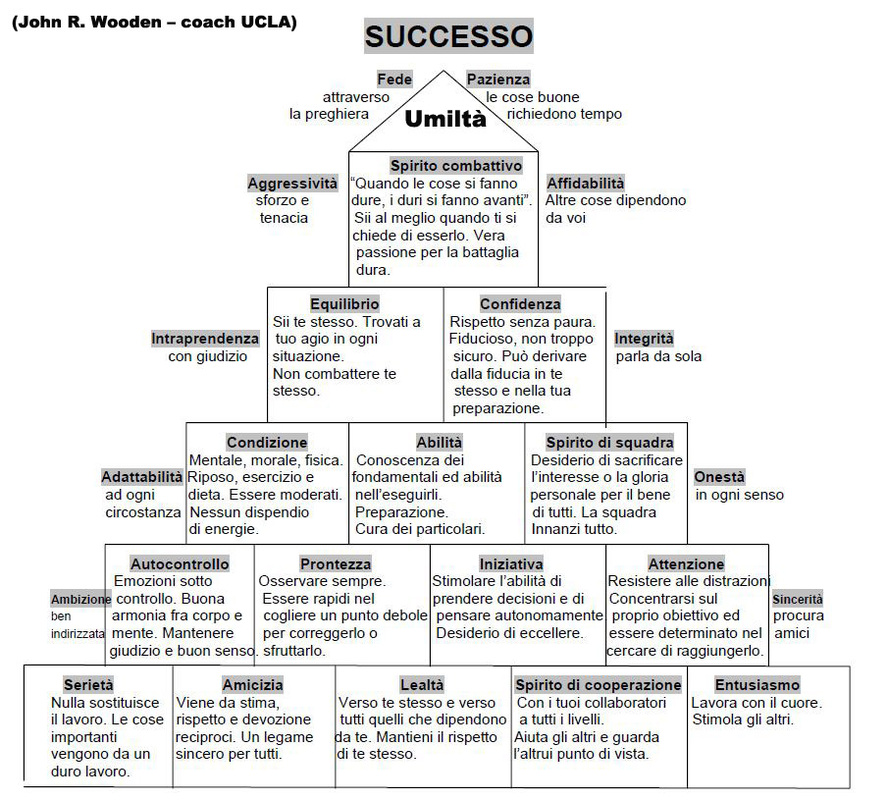

Wooden è noto soprattutto per la Piramide del Successo, un sistema gerarchico di valori espliciti: impegno, disciplina, lealtà, autocontrollo e tanto altro. Il Pantheon del catechismo cristiano nel Midwest. Il successo arrivava in cima, solo dopo che si sono sviluppati i valori alla base della piramide. Wooden era un coach esigente, strutturato, apparentemente lontano da qualsiasi idea di “ecologia del gioco”.

Eppure, leggendo Io e coach Wooden di Kareem Abdul-Jabbar, emerge altro.

Wooden non imponeva valori per ideologia: li incarnava nel contesto quotidiano con immediate ricadute sul campo di basket.

Solidarietà è fare una corsa in più per assistere un compagno chiuso nell’angolo, senza linee di passaggio.

Curava i dettagli minimi (come allacciarsi le scarpe o indossare correttamente i calzinj). Chiedeva rispetto, ma lo offriva per primo. Quando Abdul-Jabbar, diventato musulmano, iniziò a praticare liberamente la propria fede, Wooden, che aveva una fede cristiana intransigente, non ne fece una questione politica o religiosa: per lui lasciare che un ragazzo vivesse il proprio credo era naturale.

Wooden costruiva ambienti stabili, riconoscibili, nei quali l’atleta poteva orientarsi.

Quella stabilità era un vincolo potente: riduceva il rumore emotivo e permetteva di concentrarsi sul processo. Il basket di Wooden era esigente ma rassicurante.

La sua lezione, oggi, resta attuale:

la tecnica conta, ma genera crescita solo all’interno di un orizzonte di valori.

Phil Jackson: governare il caos

Phil Jackson appartiene a un altro mondo.

NBA. Ego smisurati. Pressione mediatica costante.

Ha vinto undici titoli NBA come giocatore dei Knicks e capo allenatore sia dei Chicago Bulls che dei Los Angeles Lakers, gestendo squadre con gente per niente semplice: Michael Jordan, Scottie Pippen, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant.

Nel libro Undici anelli Jackson racconta con lucidità una convinzione centrale: il suo vero lavoro non era disegnare schemi, il suo famoso Triangolo in realtà era una invenzione di un suo assistente, ma sapere orientare il sistema alla crescita interiore e della squadra.

Per questo, in un ambiente non certo monastico, introduce meditazione, rituali, silenzio, cerchi di parole. In lui sono presenti una formazione cristiana, lo Zen, la religione dei nativi americani e utilizza questi elementi nel suo coaching professionistico.

L’ammutinamento di Pippen

Playoff NBA 1994.

Gara 3 delle semifinali di Conference contro i New York Knicks.

Serie in parità. Ultimi secondi. Punteggio in equilibrio.

Michael Jordan non c’è: si è ritirato temporaneamente per giocare a baseball e curare ferite familiari. I Bulls sono una squadra ferita ma ancora competitiva, con stelle smisurate. Pippen ha la leadership di Jordan, o aspira a che gli sia riconosciuta.

Jackson chiama un timeout decisivo a pochi secondi dalla fine e disegna l’ultimo tiro per Toni Kukoč, non per Scottie Pippen.

Pippen si rifiuta di rientrare in campo. Un gesto pesante, in diretta nazionale, in una partita che pesa una stagione e qualche carriera.

Kukoč segna e salva Jackson dal fallimento. I Bulls vincono e Jackson trionfa.

La squadra è spaccata.

Cosa fa Jackson?

Non punisce Pippen.

Non lo umilia.

Non personalizza il conflitto.

Raduna la squadra. Chiede silenzio. Li fa sedere in cerchio e recitano una preghiera. In conferenza stampa minimizza. Tratta l’episodio come un problema del sistema, non come una colpa individuale.

La lezione è netta:

il comportamento del singolo parla sempre dell’organismo;

il conflitto è informazione;

la leadership è manutenzione dell’equilibrio, non difesa dell’autorità.

Torniamo alla domanda: cosa fa un coach se il suo compito non è prescrivere?

Wooden costruiva fondamenta.

Jackson regolava flussi.

Uno trasmetteva senso.

L’altro governava il caos.

Oggi un allenatore non può permettersi di scegliere un solo sentiero da seguire, deve essere multitasking.

Deve saper dare significato e progettare contesti.

Deve rinunciare alla soluzione pronta e imparare a lavorare sul clima, sulle relazioni, in breve: sull’ ecosistema.

Non è facile. A sessanta anni ho chiara una cosa: ho sbagliato spesso, soprattutto quando dopo un successo pensavo che le cose fossero sistemate per sempre, almeno per la stagione successiva.

C’è una verità con la quale a volte ho fatto i conti:

quando l’allenamento diventa routine, smette di educare. Bisogna creare l’ambiente e questo è un compito che si svolge ogni santo giorno.

Quando si smette di essere ecologici, non stiamo più allenando atleti, ma costruendo robot.

Certo, ci vuole tempo per i risultati, bisogna saper accettare la perdita del controllo, ma se si prende la strada di aiutare la ghianda a diventare un solida quercia dobbiamo solo assicurarci che abbia a disposizione acqua e luce.