Il Paradosso della Pace Armata: Quando la Filosofia gioca a scacchi con la storia

Una recente dichiarazione della premier italiana ha portato di nuovo alla luce il vecchio detto di Vegezio; si vis pacem para bellum. Questa sembra anche essere la filosofia che ha portato i paesi Nato a rivalutare fino al 5% del Pil la spesa per armamenti (3,5 per armi convenzionali, il resto per sicurezza informatica, studi, infrastrutture, etc). Naturalmente questo articolo non si addentra in questioni di partigianeria politica, ma vuole essere, come al solito, una sollecitazione di pratica filosofica, un esercizio dialettico sul tema, un tema che l’attuale situazione geopolitica porta alla drammatica attualità. Per vivere in pace è necessario armarsi? Si tocca anche il tema dell significato del termine pace, quando la pace è concepita come il guardarsi in cagnesco con il nemico, mostrando il proprio armamentario. La pace è oltre l’assenza di guerra che l’armarsi potrebbe innegabilmente garantire.

C’è qualcosa di perversamente elegante nel motto latino “si vis pacem para bellum” – se vuoi la pace, prepara la guerra. Come tutti i grandi paradossi, ha la capacità di farci sentire simultaneamente saggi e smarriti.

Saggi perché intuiamo che contenga una verità profonda sulla natura umana; smarriti perché quella stessa verità contraddice tutto ciò che vorremmo credere sulla razionalità e sul progresso, sulla fiducia verso esseri umani che non possono essere troppo diversi da noi (considerando noi stessi in buona fede e desiderosi di non invadere la Polonia).

Ma cosa accade quando sottoponiamo questo antico aforisma al vaglio della filosofia, della logica, della Politica (non a caso con la P maiuscola)?

Emerge un labirinto di specchi dove la logica si contorce su se stessa, dove la razionalità genera irrazionalità, dove la matematica conferma o smentisce l’intuizione degli antichi strateghi romani. Un labirinto che, forse, è la mappa segreta del potere occidentale. Tutto questo riflesso, illusioni e trucchi da mestieranti, minacce e cedimenti, è stato ampiamente discusso dalla filosofia. Diamo uno sguardo, prima di provare a tracciare qualche linea di pratica filosofica che può essere utile a non fare la fine dei dinosauri.

Lo scenario hobbesiano: La paura come architetto sociale

Thomas Hobbes credeva di aver capito come sarebbe andata a finire già nel 1651, quando immaginò gli esseri umani nello stato di natura come lupi affamati in un bosco senza luna. Il Leviatano non è solo un trattato di filosofia politica: è un manuale che insegna ad utilizzare la paura come tecnologia sociale.

Hobbes ci dice qualcosa di brutalmente semplice: la pace non è l’opposto della guerra, ma il suo prodotto più raffinato.

Immaginate una situazione pre-politica dove ogni individuo ha diritto a tutto, inclusa la vita degli altri. Il risultato, ci dice Hobbes con una certa dose di crudeltà, è una guerra perpetua dove la vita è “solitaria, povera, sgradevole, brutale e breve”. Ma ecco il colpo di scena: gli esseri umani, proprio perché razionali, comprendono l’autodistruttività di questa condizione e scelgono di sottomettersi a un potere così grande da rendere ogni conflitto futuro irrazionale.

Il Leviatano hobbesiano non è un tiranno: è un giocatore al tavolo del poker.

La sua forza non serve per opprimere, ma per non dover essere usata.

Questo è un punto molto moderno: mi armo non per utilizzare le armi, ma proprio per non essere costretto a farlo. Al tempo stesso, quella di Hobbes è la perfetta incarnazione del paradosso romano: concentrare tutto il potere in un unico punto per rendere la guerra impossibile. Un’operazione di ingegneria sociale basata su un calcolo delle probabilità.

Ma c’è qualcosa di inquietante in questa soluzione. Hobbes ci sta dicendo che la morale stessa – la possibilità di distinguere tra giusto e sbagliato – emerge solo dopo che la spada ha fatto il suo lavoro.

Prima viene il potere, poi l’etica. Nietzsche era soltanto più sensibile e raffinato.

Machiavelli, o l’Arte di essere temuti senza essere odiati

Niccolò Machiavelli aveva già intuito la meccanica del paradosso più di un secolo prima di Hobbes, ma con una differenza cruciale: dove Hobbes vede necessità geometrica, Machiavelli vede arte. Il Principe è un manuale di estetica del potere, dove la preparazione alla guerra diventa una forma di cortesia verso i propri sudditi.

“È meglio essere temuti che amati”, scrive Machiavelli, ma aggiunge subito: “purché si eviti di essere odiati”. È una distinzione sottile ma fondamentale. Il timore nasce dal rispetto per la forza; l’odio dalla percezione dell’ingiustizia. Siamo ad un uso interno della filosofia politica, ma efficace anche su un campo internazionale. Un principe che sa usare la forza solo quando necessario, che la prepara costantemente ma la impiega quanto basta, ottiene qualcosa di molto più stabile dell’amore: il rispetto strategico.

Machiavelli introduce un concetto che sarà cruciale per il nodo centrale di questa riflessione, la teoria dei giochi: la credibilità. Non basta possedere un esercito; bisogna che gli altri credano nella disponibilità a usarlo. Una nota personale conferma questo principio: mio nonno, uomo di altri tempi, cresciuto orfano della Grande guerra e arruolato in Albania, mi mostrò una pattata sarda con la quale tagliava il formaggio. Alla mia domanda sul nome di quel coltello, rispose: non mi portare se non hai il cuore di usarmi. Meglio essere disarmati che avere remore ad utilizzare l’arma. È un gioco psicologico prima che militare. Un principe che possiede mille cannoni ma è percepito come riluttante a sparare invita l’aggressione più di un principe che ne possiede cento ma ha dimostrato di saper premere il grilletto.

Questa intuizione machiavellica sulla credibilità della minaccia attraverserà i secoli per riemergere negli anni Cinquanta del Novecento, quando strateghi americani come Thomas Schelling riscoprirono Il Principe sotto le vesti della teoria dei giochi nucleari. La deterrenza atomica, si scoprì, funzionava esattamente come la diplomazia rinascimentale: attraverso minacce credibili mai portate a compimento. La crisi dei missili a Cuba è forse il paradigma più specchiato di questo gioco. Vedremo sotto qualcosa che ci ha insegnato il secondo dopoguerra.

Il Dilemma del Prigioniero: quando la matematica diventa un gioco ad alto fattore di rischio

La teoria dei giochi, quella disciplina nata dall’incontro tra matematica e paranoia bellica, ha dato forma rigorosa al paradosso del si vis pacem para bellum. Il modello più illuminante è il celebre dilemma del prigioniero, che in versione geopolitica diventa il dilemma della sicurezza nazionale. Siamo ai nostri giorni.

Considerate due nazioni, A e B, che devono decidere se armarsi o disarmarsi. Se entrambe scelgono il disarmo, ottengono il beneficio della pace e possono investire in ospedali e scuole. Diciamo che da uno a dieci il punteggio ottenuto è un bel dieci per tutti e due i contendenti.

Al contrario: se entrambe si armano, sopportano i costi della corsa agli armamenti. Siamo ancora in un territorio moderatamente positivo, i due contendenti, sempre nella scala da uno a dieci, ottengono un cinque. Si privano di risorse che potrebbero essere destinate al benessere sociale, ma non si fanno del male. E’ questa la situazione scelta oggi dalla Nato, sotto il ricatto più o meno palese di Trump.

Ma – ed è qui che si annida il diavolo – se una si arma e l’altra no, quella armata può dettare le sue condizioni mentre l’altra subisce il ricatto permanente.

Questo vale sia nella ipotesi di minaccia reale che in atteggiamenti di bullismo conclamato. Vale anche, ahinoi, quando poi la potenza armata decide di utilizzare effettivamente la forza e questo è l’unico caso in cui l’esercizio delle armi è un rischio reale. La potenza che si arma ottiene cinque o sei, non dieci perché comunque sottrarrà risorse a scuola, sanità, stato sociale, ma quella che non si arma va in territorio ampiamente negativo.

La matrice del gioco rivela la tragedia: benché entrambe le nazioni preferirebbero il disarmo reciproco, la logica strategica le conduce inevitabilmente ad armarsi. Ogni governo ragiona così: “se l’altro si arma, devo armarmi per non essere sopraffatto. Se l’altro si disarma, conviene armarmi comunque per ottenere vantaggi strategici”. Il risultato è un equilibrio dove tutti si armano, nessuno è più sicuro di prima, e la pace dipende dall’equilibrio del terrore.

Ma la teoria dei giochi rivela anche qualcosa di più sottile: questo equilibrio, per quanto subottimale, è stabile. Nessun attore, in territorio positivo, ha incentivo a cambiare unilateralmente strategia. L’equilibrio di Nash è proprio la situazione in cui nessun giocatore ha interesse a cambiare la propria strategia, dato ciò che gli altri giocatori stanno facendo. aIn altre parole, è una configurazione di strategie in cui la scelta di ogni giocatore è la migliore risposta possibile alle scelte degli altri giocatori. Il “si vis pacem para bellum” non è solo una massima: è un punto di equilibrio matematico, una configurazione stabile del sistema internazionale. La Guerra fredda è una situazione di stallo durata molto a lungo.

MAD: L’Apocalisse come strategia razionale

Durante la Guerra Fredda, il principio latino e l’equilibrio di Nash hanno trovato la loro incarnazione più drammatica e cinica nella dottrina della Mutually Assured Destruction – MAD, acronimo che in inglese significa anche “folle”. L’ironia era intenzionale: mantenere la pace mondiale attraverso la programmazione di una reciproca e garantita distruzione nel caso che uno dei due nemici avesse premuto il pulsante nucleare.

In sostanza, nel caso che uno dei due contendenti, blocco Nato o blocco Patto di Varsavia, avessero attaccato, avrebbero distrutto circa il 60 per cento delle strutture civili e militari del nemico, ma il contraccatto sarebbe stato automatico, garantendo analoghe perdite.

L’esitazione conclamata e ipotetica di chi avesse subito l’attacco avrebbe reso la minaccia non credibile, invitando al primo colpo.

Ecco il paradosso supremo: la pace globale dipendeva dalla programmazione di un’irrazionalità assoluta. Thomas Schelling chiamò questo meccanismo “impegno strategico”: a volte, per vincere un gioco, bisogna limitare deliberatamente le proprie opzioni future. Un generale che brucia i ponti alle spalle delle sue truppe comunica al nemico che la ritirata è impossibile, rendendo l’attacco nemico molto più rischioso.

Schmitt: Il nemico come minaccia dell’identità

Carl Schmitt, giurista e nazista , ha spinto il paradosso della pace armata fino alle sue conseguenze più radicali. Nel Concetto di Politico, Schmitt argomenta che la politica non si definisce attraverso categorie morali (bene/male), estetiche (bello/brutto) o economiche (utile/dannoso), ma attraverso la distinzione fondamentale tra amico e nemico.

Per Schmitt, il nemico non è necessariamente malvagio sul piano personale: è semplicemente colui con cui è possibile il conflitto fisico, l’altro che minaccia la nostra forma di vita.

Una comunità politica esiste solo nella misura in cui è capace di identificare i suoi nemici e di essere disposta a combatterli.

La conclusione schmittiana è radicale: eliminare la possibilità della guerra significa eliminare il politico stesso. Una società che non riconosce nemici, che non è disposta a lottare per nulla, cessa di essere una comunità politica per diventare una mera associazione di consumatori.

Il paradosso schmittiano del “si vis pacem para bellum” è ancora più profondo: non solo la pace dipende dalla preparazione alla guerra, ma l’identità collettiva dipende dall’identificazione del nemico. Senza la possibilità del conflitto, non ci sarebbe nemmeno il “noi” che vuole la pace. Nazismo a parte, è questo il meccanismo che viene utilizzato da tutti i nazionalismi autoritari.

Habermas: L’Alternativa del Dialogo razionale

Jürgen Habermas ha dedicato la sua carriera intellettuale a confutare il pessimismo schmittiano attraverso la teoria dell’agire comunicativo. Secondo Habermas, il ricorso alla forza o alla minaccia è sintomo di un “agire strategico” che tratta gli altri come oggetti da manipolare anziché come soggetti con cui dialogare.

L’alternativa è l'”agire comunicativo”, dove i partecipanti al dialogo sono motivati dalla “forza del migliore argomento” anziché dal rapporto di forze. Nella “situazione linguistica ideale” habermasiana, il conflitto si trasforma da scontro di potenze in confronto di ragioni.

È una visione concreta, che offre una via d’uscita dal paradosso della pace armata. Se riusciamo a sostituire la logica della forza con quella dell’argomentazione razionale, possiamo ottenere una pace più stabile perché basata sul riconoscimento reciproco anziché sulla deterrenza.

Ma Habermas deve fare i conti con un’obiezione schmittiana: cosa accade quando dall’altra parte c’è qualcuno che non è interessato al dialogo razionale? Come si convince un fanatico religioso o un dittatore attraverso la forza del migliore argomento? La teoria habermasiana funziona solo se tutti i partecipanti condividono già certi presupposti sulla razionalità e il riconoscimento reciproco.

Siamo ad una fattispecie del Dilemma del prigioniero, solo che qui il piano di gioco è culturale. Un pre-tavolo da gioco che può portare alla Sala Bingo della guerra o a quella della pace.

Galtung e la Pace positiva: oltre l’equilibrio del terrore

Accennavamo in premessa che la pace postulata dal detto di Vegezio sia una pace armata, un’assenza di guerra. Johan Galtung ha introdotto una distinzione che cambia completamente la prospettiva: quella tra “pace negativa” (assenza di conflitto diretto) e “pace positiva” (presenza di giustizia e benessere condiviso). Il “si vis pacem para bellum” può al massimo garantire pace negativa, ma rischia di perpetuare le condizioni di ingiustizia che sono spesso alla radice dei conflitti.

Un sistema internazionale basato sulla deterrenza può prevenire la guerra aperta ma mantenere forme di “violenza strutturale” – povertà, oppressione, esclusione – che preparano futuri conflitti. È come mantenere il coperchio su una pentola a pressione: funziona finché la pressione non diventa eccessiva. L’equilibrio di Nash è proprio il coperchio della pentola a pressione.

Galtung propone una logica alternativa: “si vis pacem para pacem” – se vuoi la pace, prepara la pace. Significa investire in istituzioni di giustizia, educazione alla non-violenza, meccanismi di risoluzione pacifica dei conflitti. È un approccio che richiede più tempo e risorse della deterrenza, ma promette risultati più duraturi.

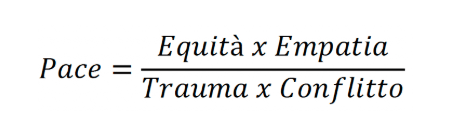

La sua formula matematica coinvolge fattori fino a questo momento estranei al dibattito:

Conclusioni: vie di fuga dal paradosso.

In un mondo che non appare fondato da fondamenti etici, sociali e religiosi condivisi la teoria dei giochi sembra essere la strada per trovare una conclusione pacifica, che non sarà quella della pace positiva ma neanche quella della pace armata che è all’origine del postulato del quale ci stiamo occupando.

Cerchiamo di trovare strategie che convengano a tutti, è il livello massimo di accordo che possiamo trovare. Oggi, subito.

La teoria dei giochi non è astratta, offre anche strumenti concreti per uscire dalle trappole sociali. Vediamo i tre arnesi principali che posssono aiutarci a tirare fuori il re dallo scacco.

Il primo è l’ iterazione: quando gli attori sanno che dovranno interagire ripetutamente, hanno incentivi a costruire reputazioni di affidabilità. La strategia “tit-for-tat” – coopera al primo round, poi replica quello che ha fatto l’avversario – si è dimostrata molto efficace nel promuovere cooperazione tra competitori.

Il secondo strumento è la comunicazione. Molti conflitti nascono da malintesi o percezioni errate delle intenzioni altrui. Istituzioni come la diplomazia, i summit internazionali, i canali diretti tra leader servono a ridurre l’incertezza che alimenta il dilemma della sicurezza. Oggi vanno di moda le telefonate tra nemici. Ben vengano. I rapporti umani e personali a volte aiutano.

Il terzo è la trasparenza. Accordi di controllo degli armamenti, ispezioni reciproche, notifiche di manovre militari riducono la paura di attacchi a sorpresa e quindi la necessità di prepararsi costantemente al peggio. Abbiamo avuto recenti esempi di questa strategia nella recente Guerra dei dodici giorni in Iran.

L’Arte Difficile di Abitare il Paradosso

Forse la lezione più profonda è che certi paradossi non vanno risolti ma abitati con saggezza. Il paradosso della pace armata rivela una tensione costitutiva della condizione umana: siamo esseri razionali capaci di cooperazione, ma anche creature finite e vulnerabili, esposte alla possibilità del tradimento. Il fatto è che se i due prigionieri avessero estrema fiducia nell’altro non ci sarebbe partita. La possibilità del tradimento ed anche l’indisponibilità all’essere traditi apre la strada a giocate meno convenienti ma anche meno rischiose.

La filosofia pratica non consiste nell’eliminare questa tensione – operazione impossibile – ma nel gestirla in modo da minimizzare i suoi effetti distruttivi. Richiede quella che Max Weber chiamava “etica della responsabilità”: valutare le azioni non solo in base alle intenzioni ma anche alle conseguenze.

Il “si vis pacem para bellum” non è una verità eterna né un errore da superare, ma una strategia da calibrare caso per caso. In alcune situazioni, la deterrenza può essere l’unica alternativa realistica al conflitto. In altre, può essere controproducente, alimentando spirali di escalation che rendono la guerra più probabile, perché come diceva mio nonno, se giri con il coltello in tasca devi essere disposto ad usarlo. Mi rassicura sapere che lui ci tagliava il formaggio e lo lasciava a casa.

Al di là del suo uso da mercato, “Si vis pacem para bellum” rimane uno dei paradossi più istruttivi della filosofia politica perché cattura una verità scomoda sulla condizione umana. La pace non è lo stato naturale dell’umanità – la storia per ora ci insegna che l’uomo passa dal conflitto potenziale a quello fattuale.

La pace possibile tra troppo diversi è un artificio, fragile e prezioso, che richiede manutenzione costante e che è stato conosciuto solo per parentisi tra una guerra e l’altra.

La mia generazione, nata dopo la seconda guerra mondiale e con gli occhi fissi alla sola Europa, dà per scontata la pace. Non è così. Gli statunitensi poi, hanno sì intentato guerre in tutto il pianeta ed hanno assistito al tragico spettacolo delle bare dei propri ragazzi che tornavano avvolte nella bandiera a stelle e strisce, ma non conoscono guerra sul proprio territorio da quando se la sono fatti tra loro.

Questa manutenzione di un bene prezioso e raro come la pace può assumere la forma della deterrenza, ma anche quella della costruzione di istituzioni, della promozione della giustizia, dell’educazione al dialogo.

La Società delle Nazioni ed Onu hanno miseramente fallito, non c’è una governance in grado di garantire la pace, allora bisogna giocare senza arbitro.

Il punto di caduta minimo è quindi scommettere sulla fiducia nel nome della massima convenienza reciproca.

Per il resto non esistono ricette universali, solo calibrazioni contestuali tra realismo e idealismo, tra necessità strategica e aspirazione morale.

In un mondo dove le armi nucleari hanno reso la guerra totale potenzialmente suicida, dove il terrorismo sfida le logiche tradizionali della deterrenza, dove pandemie e cambiamenti climatici creano nuove interdipendenze, il paradosso antico richiede reinvenzioni creative.

Forse la versione contemporanea dovrebbe essere: “se vuoi la pace, prepara la giustizia, coltiva la comprensione reciproca, costruisci istituzioni resilienti, e sì, mantieni anche la capacità di difenderti”. Non è altrettanto elegante dell’originale latino, ma riflette meglio la complessità del nostro tempo.

Il paradosso ci ricorda che la filosofia politica non può permettersi di ignorare nessuna voce – né il realismo di Machiavelli né l’idealismo di Kant, né il pessimismo di Hobbes né l’ottimismo di Habermas. È proprio in questa tensione irrisolta che risiede la sua utilità: non nel fornire risposte definitive, ma nel costringerci a continuare a fare le domande giuste. In fondo è da Socrate che la filosofia fa questo mestiere: porsi le domande giuste.

E forse è meglio così. Un paradosso risolto cessa di essere un paradosso per diventare un teorema e i teoremi portano ad una conseguenza nefasta:

omologazione vs errore.

Ma la politica non è matematica: è l’arte difficile di vivere insieme pur rimanendo diversi, di cooperare pur restando in competizione, di cercare la pace pur sapendo che la guerra rimane sempre possibile. e forse di cercare la pace perché altrimenti la guerra è possibile.

In fondo, è questo che ci insegna l’antica saggezza romana: che la pace è troppo importante per lasciarla alle anime belle, così come la guerra è troppo tragica per lasciarla ai generali.

Entrambe, guerra e pace, richiedono quella virtù che i latini chiamavano prudentia e che noi potremmo tradurre come l’arte di pensare le conseguenze prima di agire – e di agire nonostante l’incertezza delle conseguenze.

Farsi domande e agire con prudenza, sembrano proprio queste le virtù filosofiche che la nostra epoca sembra aver dimenticato, al tempo stesso sono lo spazio che la pratica filosofica, anche in politica, dovrebbe occupare.